সভ্যতার অন্ধকার, ভদ্রলোকীয় অন্ধতা ও আদিবাসী চেতনা

Last updated Aug 31st, 2021

847

১. সভ্যতার অন্ধকার

সভ্যতা বলতে ঠিক কি বোঝায়? এ প্রশ্ন নিয়ে কখনো মাথা ঘামিয়ে থাকুন বা না থাকুন, অন্য অনেকের মত আপনিও হয়তবা শব্দটির সদর্থক ব্যবহারের সাথেই অধিকতর পরিচিত।

আমাদের চারপাশে এমন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে, যারা নিজেদের ‘সভ্য’ মনে করে না।

পক্ষান্তরে, ‘অসভ্য’ শব্দটাকে সচরাচর নেতিবাচক অর্থেই – এবং অনেকক্ষেত্রেই গালি হিসেবে – সবাই দেখে, প্রয়োগ করে। মোটা দাগে সভ্যতা শব্দের সাথে শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রগতি ইত্যাদি ধারণা মিশে আছে।

সভ্যতার বিকাশকে দেখা হয় সার্বিকভাবে মানব জাতির অথবা নির্দিষ্ট কোনো জনগোষ্ঠীর এমন এক অভিযাত্রা হিসেবে, যার অভিমুখ হচ্ছে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে।

সেই অর্থেই আমরা বলে থাকি, অমুক জায়গায় বা তমুক জনগোষ্ঠীতে ‘সভ্যতার আলো’ এখনো পৌঁছায় নি।

কিন্তু যখন আমরা এমন কথা বলি, আমরা ঠিক কি বুঝে বা বোঝাতে তা করি? সভ্যতা কি আসলেই পুরোপুরি আলোকময়? নাকি সভ্যতারও রয়েছে অন্ধকার দিক?

যদি থাকে, সেটা কি প্রদীপের নিচেকার অন্ধকারের মত কোনো বিষয়, নাকি অন্য কিছু?

এসব প্রশ্নের উত্তরে আমাদের বক্তব্য হল, আসলে সভ্যতার আলো ঝলমলে বাহ্যিক অবয়বের আড়ালে লুকিয়ে আছে কিছু ভয়ানক সত্য, যেগুলির একটা বড় অংশ সমাহিত হয়ে রয়েছে সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকা বিবিধ সৌধের কেন্দ্রস্থ অন্ধকার প্রকোষ্ঠসমূহে।

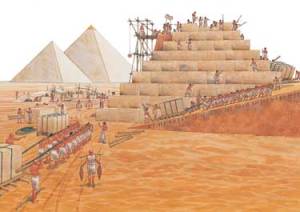

আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে উদাহরণ হিসেবে বিশ্ববিখ্যাত দুইটি পুরাতন স্থাপত্যকীর্তির কথা বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে।

একটি হল প্রাচীন যুগের ‘সপ্ত আশ্চর্যে’র একটি হিসেবে বিবেচিত মিশরের গিজার পিরামিড, এবং অন্যটি পরবর্তী আরেক যুগের প্রেক্ষাপটে একই ধরনের তালিকায় জায়গা পাওয়া তাজমহল।

উভয় কাঠামোই নির্মিত হয়েছিল মূলত সমাধি হিসেবে, প্রথমটি সাড়ে চার হাজার বছরেরও বেশি আগেকার এক মিশরীয় সম্রাট বা ফেরাউনের জন্য, এবং দ্বিতীয়টি পৌণে চারশত বছর আগে প্রয়াত একজন মোগল সম্রাজ্ঞীর জন্য।

বহুকাল ধরে ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদদের থেকে শুরু করে কবি-সাহিত্যিক-দার্শনিক ও হাল আমলের পর্যটকসহ নানান বর্গের অগণিত মানুষের বিস্ময়, কৌতুহল ও মুগ্ধতার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এসব স্থাপনা।

কিন্তু এগুলির পেছনে কত সহস্র মানুষের কত বছরের শ্রম-ঘাম-জীবন বা অগণিত সংখ্যক সাধারণ মানুষের উপর চাপানো বাড়তি করের বোঝা জড়িয়ে রয়েছে, সেই ইতিহাস আমরা কতটা জানি?

যেমন, অনুমান করা হয়, গিজার পিরামিড বানাতে প্রতিবছর গড়ে ১৫,০০০ থেকে ২৫,০০০ বা আরো বিশালসংখ্যক শ্রমিক কমপক্ষে দশ বছর সময় ধরে কাজ করেছিল।

এই বিপুল কর্মীবাহিনীর অধিকাংশই মূলত দাস ছিল, পূর্বপ্রতিষ্ঠিত এই ধারণা সাম্প্রতিক কালে কিছুটা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে বটে, তবে আমাদের আলোচনার প্রেক্ষাপটে এমন প্রসঙ্গ খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়।

বরং সাধারণভাবে যে বিষয়ের দিকে এখানে আমরা নজর দিতে পারি তা হচ্ছে, ইতিহাসে সচরাচর যেসব প্রাচীন সভ্যতার কথা আমরা পড়ি – যেমন মেসোপটেমিয়া, মিশর, সুমের, সিন্ধু, মায়া প্রভৃতি বিভিন্ন নামের সাথে জড়ানো সভ্যতাসমূহ –

সেগুলির প্রতিটিই ছিল কৃষির সূচনার পর গড়ে ওঠা রাষ্ট্রীয়ভাবে সংগঠিত তথা শ্রেণীবিভক্ত সমাজ, যেখানে বিশেষ একটি গোষ্ঠী বা শ্রেণীর মানুষেরা সমাজের অন্যদের তুলনায় ক্ষমতাবান, মর্যাদাবান ও বিত্তবান হয়ে উঠেছে।

সহিংসতা বা কোনো না কোনো আকারের বল প্রয়োগ ছাড়া এই রূপান্তর ঘটেছিল, এমন কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ মেলে না সচরাচর ‘সভ্যতা’ হিসেবে অভিহিত কোনো প্রাচীন জনপদের প্রেক্ষাপটেই।

কাজেই এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমরা বলতে পারি, প্রতিটা প্রাচীন সভ্যতার মূলেই ছিল নিপীড়ন ও শোষণ। সেই ধারাবাহিকতাতেই বিকশিত হয়েছে পরবর্তীকালের ‘আধুনিক সভ্যতা’ও।

আমরা যদি বিগত পাঁচ শত বছরের মধ্যে বৈশ্বিক পরিসরে ইউরোপ-কেন্দ্রিক একাধিক ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বিস্তারের ইতিহাস বিবেচনা করি, তাহলে সভ্যতার মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা নিপীড়ন ও শোষণের বিষয়গুলি আমাদের নজর এড়াবে না।

ইউরোপের ইংরেজ ও অন্যান্য জাতির লোকেরা যখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করতে শুরু করে, তখন তারা নিজেদেরকেই সবচাইতে সুসভ্য মনে করত।

এই প্রেক্ষাপটে ‘সভ্যতার প্রসার’ হয়ে উঠেছিল ঔপনিবেশিকতার বিস্তার ঘটানোর একটি অন্যতম মতাদর্শিক হাতিয়ার।

অনেকক্ষেত্রে বর্ণবাদদুষ্ট এ ধরনের মতবাদই উনবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক বিবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্বের মোড়কে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ‘বিজ্ঞান’ হিসেবে।

সেই ধারাবাহিকতাতেই লেখা হয়েছিল নৃবিজ্ঞানের কিছু ধ্রুপদী গ্রন্থ, যেমন ১৮৭১ সালে প্রকাশিত ইংরেজ নৃবিজ্ঞানী টাইলরের Primitive Culture এবং ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত মার্কিন নৃবিজ্ঞানী মর্গানের Ancient Society (যেটি বাংলা অনুবাদে আদিম সমাজ নামে পরিচিত)।

উক্ত নৃবিজ্ঞানীদের আমলে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে মানব সমাজকে মোটা দাগে তিনটি ধাপে দেখার রেওয়াজ প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এগুলির মধ্যে সবার নিচে ছিল ‘বন্য দশা’ (savagery), যেখানে রয়েছে শিকারসহ বিভিন্ন পন্থায় প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত খাদ্য আহরণের উপর নির্ভরশীল সমাজসমূহ।

এর পরের ধাপ ছিল ‘বর্বর দশা’ (Barbarism), যার আওতায় ছিল ‘সরল’ কৃষি বা পশুপালনের উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন গোত্র-সংগঠন নির্ভর (‘ট্রাইবাল’) প্রাক-রাষ্ট্রীয় সমাজ। সবার উপরে ছিল ‘সভ্যতা’,

যেটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল নিবিড় কৃষি, রাষ্ট্রীয়ভাবে সংগঠিত (অর্থাৎ শ্রেণীবিভক্ত) সমাজ, লিপির ব্যবহার ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, উনবিংশ শতাব্দীর বিবর্তনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে যেসব সমাজের স্থান ছিল ‘বন্য’ বা ‘বর্বর’ দশায়, তারা কেউ সে অর্থে ‘সভ্য’ হয়ে ওঠে নি।

তবে ইউরোপের ‘সভ্য’ সমাজের প্রতিনিধিরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের ‘অসভ্য’ বা তুলনামূলকভাবে কম সভ্য জাতিগুলিকে হটিয়ে, বা তাদের উপর দাসত্ব ও পরাধীনতার শৃঙ্খল চাপিয়ে কিভাবে ‘সভ্যতার বিস্তার’ ঘটিয়েছে সারা পৃথিবী জুড়ে, মোটা দাগে সে ইতিহাস আমাদের সবার জানা আছে কমবেশি।

এই ইতিহাস জুড়ে রয়েছে শোষণ, নিপীড়ন ও হত্যাসহ সহিংসতার বহুবিধ কাহিনী, যেগুলি অনেকটাই এখনো অন্ধকারেই রয়েছে, চাপা পড়ে আছে সভ্যতার প্রসারের বিবিধ প্রবল বয়ানের নিচে।

যেমন, আমেরিকার আদিবাসীদের নির্মূল করার লক্ষ্যে তাদেরকে ‘উপহার’ হিসেবে বসন্তরোগে আক্রান্তদের ব্যবহৃত কম্বল ও অন্যান্য বস্ত্র দেওয়া হয়েছিল, এমন প্রমাণ আছে,

এবং এই জঘন্য পন্থার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে যাদের নাম উঠে এসেছে, তাদের মধ্যে রয়েছে সভ্যতার ধ্বজাধারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিত্বকারী এমহার্স্ট (Amherst) নামের একজন সেনাপতি,

যাঁর নামে বর্তমানে ম্যাসাচুসেটসে একটি বিশ্ববিদ্যালয়সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার একাধিক স্থানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে!

গোপনে প্রাণঘাতী জীবাণু ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে ঠিক কিভাবে ‘সভ্যতার আলো’ ছড়াচ্ছিলেন জেনারেল এমহার্স্ট বা তাঁর সহযোগীরা?[২]

ইউরোপের মানুষদের হাতে ‘সভ্যতার আলো’ ছড়ানোর অন্য একটি অন্ধকার অধ্যায়ের কাহিনী এখানে যোগ করা যায়।

এই কাহিনীর পটভূমি হল একদা ‘অন্ধকার মহাদেশ’ নামে খ্যাত আফ্রিকার গহিন ভাগ, যেখানে দীর্ঘকাল ইউরোপের লোকজনের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি বা আনাগোনা তেমন ছিল না।

সেখানে – মধ্য আফ্রিকার কঙ্গো অঞ্চলে – উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপল্ড (Leopold II) কিভাবে একটি ‘ব্যক্তিগত রাষ্ট্র’ গড়ে তুলেছিলেন, সে ইতিহাস আমাদের অনেকের কাছে এখনো অনেকটাই অজানা রয়ে গেছে।

[৩] গবেষণা, মানবিক সহায়তা ও সভ্যতার প্রসারের নামে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠানের আড়ালে রাজা লিওপল্ড কায়েম করেছিলেন ভয়াবহ শোষণ, নিপীড়ন ও ব্যাপক গণহত্যার একটি গোপন রাজত্ব।

আর এক্ষেত্রে তাঁকে পথ চেনাতে কিছুটা সহায়তা করেছিলেন তরুণ বয়সে ওয়েলস থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দেওয়া ও পরবর্তীতে ব্রিটিশদের দেওয়া ‘স্যার’ খেতাব প্রাপ্ত একজন অভিযাত্রী হেনরি মর্টন স্ট্যানলি, যাঁর ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত Through the Dark Continent বইটির সুবাদে আফ্রিকা পশ্চিমা মানসে ‘অন্ধকার মহাদেশ’ নামে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে।

উল্লেখ্য, এটা মনে করা হয় যে, জোসেফ কনরাডের বহুল পঠিত উপন্যাস Heart of Darkness-এর পটভূমিও ছিল কঙ্গোতে রাজা লিওপল্ডের প্রভাব বলয় বিস্তারের অন্ধকার কিছু দিক। এই প্রেক্ষাপটে উল্লিখিত উপন্যাসে যে ‘অন্ধকারের কেন্দ্র’ তুলে ধরা হয়েছে, তার ঠিকানা যত না আফ্রিকায়, তার চেয়েও বেশি সভ্য ইউরোপীয় মানুষদের হৃদয়ে। বিংশ শতাব্দীতে এসে সভ্যতার এই অন্ধকার কেন্দ্রই আরো বেশি প্রকাশ্যে চলে এসেছে খোদ ইউরোপ জুড়ে, দুইটি বিশ্বযুদ্ধ সহ আরো বহু সহিংস ঘটনাবলীর বিস্তারের মাধ্যমে। এ কারণেই আমরা দেখি, বিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ প্রান্তে এসে খোদ ইউরোপকে চিহ্নিত করা হয়েছে ‘অন্ধকার মহাদেশ’ হিসেবে (১৯৯৮ সালে প্রকাশিত Mark Mazower-এর লেখা Dark Continent: Europe’s Twentieth Century বইটি দ্রষ্টব্য)।

২. ভদ্রলোকীয় অন্ধতা

আধুনিক সভ্যতার উৎসভূমি হিসেবে পরিগণিত ইউরোপ জুড়েই যদি অন্ধকারের রাজত্ব থেকে থাকে বিংশ শতাব্দী জুড়ে, তাহলে প্রাক্তন উপনিবেশগুলিতে – যেসব জায়গায় ঔপনিবেশিক কায়দায় ‘সভ্যতার আলো’ ছড়ানো হয়েছে – ঠিক কি অবস্থা বিরাজ করেছে একই সময়কালে?

এটি একটি বড় প্রশ্ন, যার উত্তর আলোচনা করতে গেলে অনেক কথাই বলার আছে, যা করা সম্ভব নয় বর্তমান নিবন্ধের পরিসরে।

এমতাবস্থায় আমরা আলোচনাটা সীমিত রাখব প্রাক্তন উপনিবেশগুলিতে ঔপনিবেশিক ঘরানার বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার অব্যাহত আধিপত্যের উপর।

এ প্রসঙ্গে আফ্রিকা মহাদেশকে ‘অন্ধকার’ হিসেবে চিহ্নিত করার পশ্চিমা ধারার প্রতি আরেকবার একটু নজর দেওয়া যাক।

উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে এই প্রবণতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে যাঁরা কলম ধরেছেন, তাঁদের মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য লেখক হচ্ছেন নাইজেরিয়ার চিনুয়া আচেবে।

যেমন, জোসেফ কনরাডের ‘হার্ট অব ডার্কনেস’ উপন্যাসের শিরোনামের দ্ব্যর্থবোধকতা সত্ত্বেও আচেবের দৃষ্টিতে এই উপন্যাসে ‘আফ্রিকা’কে দেখা হয়েছে ‘পশ্চিমা’ দৃষ্টিকোণ থেকেই।

[৪] তবে মজার ব্যাপার হল, বাংলাদেশের ‘অগ্রসর শ্রেণী’র লেখক-পাঠকদের মধ্যে অনেকে চিনুয়া আচেবের গুণগ্রাহী হলেও তাঁদের চিন্তাচেতনাতেও ঔপনিবেশিক আচ্ছন্নতা দেখা যায় প্রায়ই।

যেমন, আলোচ্য লেখকের মৃত্যুতে তাঁকে নিয়ে লেখা একটা নিবন্ধে কামরুল হাসান লিখছেন (arts.bdnews24.com, ২৪ মার্চ ২০১৩):

চিনুয়া আচেবের মৃত্যু একটি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটাল, যে অধ্যায় দেখেছে কালো আফ্রিকার লেখকদের আধুনিক সাহিত্যের জগতে দর্পিত প্রবেশ ও সমীহজাগানিয়া পদচারণা।

অন্ধকার মহাদেশ বলে পরিচিত আফ্রিকা সর্বদাই রহস্যঘেরা এক মহাদেশ যার সংখ্যাতীত নৃগোষ্ঠির আদিম জীবনযাপন, আদিম সংস্কৃতি বহিঃস্থ পৃথিবীর অপার কৌতুহলের বিষয় হয়েছে।

খুঁজলে উপরের উদ্ধৃতির মত আরো বহু নমুনা পাওয়া যাবে, যেগুলিতে ‘আদিম সংস্কৃতি’র ধারণা, আফ্রিকার ‘কালো মানুষ’দের ‘আদিম’ হিসেবে দেখার ঔপনিবেশিক রেওয়াজ ইত্যাদিকে অনুসরণ করা হয়েছে বিনা প্রশ্নে।

নিচে এই সাধারণ প্রবণতার একটি বিশেষ বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আমরা নজর দেব ‘আদিবাসী’ ধারণার সাথে সম্পর্কিত কিছু বিষয়ের উপর, বাংলা ভাষায় এই শব্দটির ব্যবহারের পরিবর্তনশীলতার আলোকে।

শুরুতেই দেখে নেওয়া যাক প্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত বিভিন্ন বাংলা অভিধানে ‘আদিবাসী’ শব্দের কি অর্থ দেওয়া আছে: রাজশেখর বসু প্রণীত ‘চলন্তিকা’র ১৩৮০ বাংলা সনে মুদ্রিত সংস্করণ বলছে ‘অধিবাসী আদিম জাতি’; সংসদ বাংলা অভিধানে (২০০৯) রয়েছে ‘আদিম অধিবাসী বা জাতি’;

আর আহমেদ শরীফ সম্পাদিত বাংলা একাডেমীর সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধানে (২০১০) আছে, ‘আদিম জাতি বা অধিবাসী’।

প্রায় অভিন্ন এই আভিধানিক অর্থগুলির ভিত্তিতে বলা যায়, খুব নিকট অতীত পর্যন্ত মূলত ‘আদিম’ অর্থেই ‘আদিবাসী’ শব্দটির ব্যবহার প্রচলিত ছিল, যে বর্গের জাতিসমূহকে দেখা হত সাংস্কৃতিক বিবর্তনের মাপকাঠিতে ‘বন্য’ বা ‘বর্বর’ ধাপে রয়ে যাওয়া হিসেবে, যারা এখনো সে অর্থে ‘সভ্যতা’র স্তরে উন্নীত হয় নি।

দুইশত বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সুবাদে এই উপমহাদেশে যে আধুনিক শিক্ষিত ‘ভদ্রলোক’ শ্রেণীর আবির্ভাবে ঘটেছে, তাদের মননে যে সভ্যতা-সংক্রান্ত পশ্চিমা ধ্যানধারণাই শেকড় গেড়ে বসে আছে, ‘আদিবাসী’ শব্দের এসব আভিধানিক অর্থ তারই ইঙ্গিত দেয়।

উল্লেখ্য, সংসদ বাংলা-ইংরেজি অভিধানে আদিবাসী শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে ‘the aborigines’ হিসেবে।

অন্যদিকে ‘আদিবাসী’ আর ‘উপজাতি’ শব্দ দুইটিকে অনেক ক্ষেত্রেই সমার্থক হিসেবেই দেখা হত।

যেমন, বাংলা একাডেমীর পূর্বোক্ত অভিধানে উপজাতি শব্দের দুইটি অর্থ দেওয়া হয়েছে এভাবে: ১ প্রধান জাতির অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র জাতি; ২ পাহাড়ি আদিবাসী সম্প্রদায়।

‘আদিম’ অর্থে ‘আদিবাসী’ শব্দের ব্যবহার এবং আদিবাসীদের বোঝাতে ‘জাতি’ ও ‘উপজাতি’ উভয় ধারণার যুগপৎ প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত আবদুস সাত্তারের আরণ্য জনপদে গ্রন্থে,

যেখানে ব্যবহৃত বিভিন্ন গোলমেলে ধারণা ও তথ্য পাঠ্যপুস্তকসহ বিভিন্ন মাধ্যমে শিক্ষিত বাঙালি সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল পরবর্তীকালে।

এই বই থেকে এখানে একটি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিচ্ছি,

‘আধুনিক সভ্যতার আলোক এখনও অনেক আদিবাসীর দোর-গোড়ায় পৌঁছেনি বটে, কিন্তু তাদের জীবনের বৈচিত্র্যময় গতি অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক শিক্ষিত সমাজকেও হার মানায়।’

আপাতদৃষ্টিতে আদিবাসীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্য কথাগুলি লেখা হলেও মূলত ‘আদিম জাতি’ অর্থেই ‘আদিবাসী’ শব্দের প্রয়োগ কিন্তু প্রশ্নাতীত ভাবেই রয়ে গেছে।

তবে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে যখন আরণ্য জনপদে গ্রন্থটি লেখা হয়েছিল, তখনকার প্রেক্ষাপটে ‘আদিবাসী’ মানে ‘আদিম মানুষ, যাদের মধ্যে আধুনিক সভ্যতার আলো পৌঁছায় নি’, এমন দৃষ্টিভঙ্গী অপ্রত্যাশিত ছিল না।

কারণ তখন ঔপনিবেশিক যুগে উদ্ভাবিত এ ধরনের ধ্যান-ধারণার সাথে মিশে থাকা বর্ণবাদী উন্নাসিকতা সম্পর্কে খুব একটা সচেতনতা ছিল না বিশ্বের অনেক জায়গাতেই।

‘আদিবাসী’ মানে ‘আদিম’ বা ‘সভ্যতার আলো না পাওয়া জনগোষ্ঠী’, এমন ধারণা সমকালীন বৈশ্বিক বিদ্যাজাগতিক মানদন্ডে বেমানান ও সমস্যাজনক হলেও এসবের উপস্থিতি খুঁজলে এখনো পাওয়া যায় আমাদের দেশের বিদ্বৎসমাজের অনেক ‘সভ্যে’র মধ্যে।

যেমন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিজ্ঞানের অধ্যাপক সৌরভ সিকদার ‘ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় বাংলাদেশের আদিবাসী’ নামক একটি নিবন্ধে লিখেছেন, ‘অনেক আগে থেকেই সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসী এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছে – ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিকভাবে এ সত্য আজ প্রতিষ্ঠিত।

অথচ সভ্যতার আলোর স্পর্শবঞ্চিত এই আদিবাসীরা এখন নিজভূমে পরবাসী’ (সকালের খবর, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৪)।

একই লেখকের অনুরূপ শব্দপ্রয়োগ তাঁর পূর্বপ্রকাশিত আরেকটি নিবন্ধেও দেখা গেছে: ‘আর্য আগমনের পূর্বে এ অঞ্চলের আদি বাসিন্দা [ছিল] মূলত আদিবাসীরাই।

সভ্যতার আলো ও স্বপ্নবঞ্চিত এই আদিবাসীরা এখনো নিজভূমিতে পরবাসী’ (যায় যায় দিন, ডিসেম্বর ১, ২০১২)। একই ধরনের ভাষা আমরা লক্ষ্য করি অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সম্পাদিত

[৫] কালি ও কলম নামের ‘সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা’য় প্রকাশিত ‘প্রান্তিকের কণ্ঠস্বর: মহাশ্বেতা দেবী’ শিরোনামের একটি নিবন্ধে (জানুয়ারি ২০, ২০১৪), যেখানে বদরুন নাহার নিচের কথাগুলি লিখেছেন:

সত্তরের মাঝামাঝি সময়ে মহাশ্বেতা দেবী তাঁর সাহিত্যকে উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রতিবাদী আখ্যান থেকে আরো গভীরে নিয়ে গেলেন, আর বাংলা সাহিত্যে নিয়ে এলেন একেবারে সভ্য সমাজের মানুষের বিচরণের বাইরের জগৎ।

ইতিহাস অনুসন্ধানে তিনি চলে গেলেন একেবারে প্রান্তিক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কাছে। ইতিহাস, রাজনীতি ও উপকথাকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় প্রান্তিক আদিবাসীদের জীবনসংগ্রামের কথ্য ইতিহাসকে নিয়ে এলেন সুসভ্য নাগরিকদের পাঠ্যে।

যে ‘সুসভ্য নাগরিক’দের কথা উপরে বলা হচ্ছে, আমরা ধরে নিতে পারি তারা সবাই ‘ভদ্রলোক’ শ্রেণীর বাঙালি, যাদের চোখে আদিবাসী মানে হচ্ছে ‘সভ্যতার বাইরে’, ভাষা, ইতিহাস সবই এখনও ‘কথ্য’ আকারে রয়ে গেছে এমন মানুষেরা।

এই অন্যদের সম্পর্কে জানার চাহিদা আরণ্য জনপদে জাতীয় গ্রন্থ এখনো কিছুটা পূরণ করে হয়তবা,

তবে শিক্ষিত শ্রেণীর বাঙালিদের মধ্যে যাঁরা আদিবাসীদের সম্পর্কে জানতে চান প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংবেদনশীলতা ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার অংশ হিসাবে, তাঁদের জন্য এসব যথেষ্ট বলে বিবেচিত হওয়ার কথা নয়।

এক্ষেত্রে বিদ্যমান শূন্যতা পুষিয়ে দেওয়ার কাজটি কিছুটা হলেও করেছেন যেসব হাতে গোণা সাহিত্যিক, তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকায় রয়েছেন মহাশ্বেতা দেবী, যাঁর অরণ্যের অধিকার ও অন্যান্য উপন্যাসে আদিবাসীদের সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে।

তবে মহাশ্বেতা দেবীর মত নন্দিত লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীতেও আদিবাসীদের সম্পর্কে অতি সরল ও ইতিহাস-বিযুক্ত ধ্যান-ধারণা মিশে রয়েছে, এমনটি মনে করার কারণ রয়েছে।

এখানে উদাহরণ হিসেবে উইমেননিউজ নামের একটি অনলাইন পত্রিকায় প্রকাশিত মহাশ্বেতা দেবীর একটি সাক্ষাতকারের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল (এপ্রিল ২৬, ২০১৪):

উইমেননিউজ: ক্ষুদ্রজাতি গোষ্ঠীর মানুষের ওপর আপনার অনেক উপন্যাস-গল্প আমরা পড়েছি৷ কিন্তু ভারতে এই ক্ষুদ্রজাতি গোষ্ঠীর উন্নয়নে অগ্রগতি কতটা হয়েছে বলে আপনি মনে করেন৷

মহাশ্বেতা দেবী: তোমাদের দেশে [গারো]-চাকমা বা অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর অবস্থাটা আমি জানি না৷

তবে কি এসব ক্ষুদ্র জাতির সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আকাঙ্খাটা আছে৷ আদিবাসীরা চিরকালই উন্নয়নের ধারায় অগ্রগতির দিকে এগিয়ে গেছে৷ তারা বরাবরই এগিয়ে আছে৷ আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে সেটা ধরা [পড়ছে] না৷

তুমি দেখবে তারা সবসময়ই আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে৷ ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখ এক সময় ভারতে কিন্তু আদিবাসীদের ছাড়া চলছিল না৷ তারা ছিল, তার পরে আমরা যারা, সকলেই বাইরে থেকে এসেছি৷

তো বিশ্বের সমস্ত আদিবাসী সমাজে প্রাচীন দিন থেকে যা চলছে তা এখনো আছে৷ ভারতের আদিবাসী সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়৷

উইমেননিউজ: আদিবাসী সমাজে নারীর অবস্থান কেমন বলে আপনি মনে করেন৷

মহাশ্বেতা দেবী: তাদের সমাজে কিন্তু কোন শ্রেণী বিভেদ নেই৷লক্ষ্য করলেই দেখবে তারা কিন্তু ছেলে আর মেয়ের মধ্যে কোনো তফাত্ করে না৷ সংসারে বল আর সমাজে বল ছেলের যত অধিকার মেয়ের তত অধিকার৷

উপরে যে ধরনের বক্তব্য ফুটে উঠেছে –

‘আদিবাসী সমাজে প্রাচীন দিন থেকে যা চলছে তা এখনো আছে’, বা ‘তাদের সমাজে কোন শ্রেণী বিভেদ নেই। ছেলের যত অধিকার মেয়ের তত অধিকার।’

– সেটা স্থান-কালের উর্ধে অবস্থিত একধরনের কল্পনাশ্রয়ী চিত্রায়ন, যা খুব একটা বাস্তবানুগ নয়।

এ ধরনের বিবিধ পর্যবেক্ষণের আলোকে আমরা বলতে পারি, শিক্ষিত শ্রেণীর বাঙালিদের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে যাঁরা আদিবাসী-বান্ধব অবস্থানে দাঁড়িয়ে কথা বলেন, তাঁদের মধ্যেও এক ধরনের সূক্ষ্ম উন্নাসিকতা বা ঔপনিবেশিক অন্ধতার উত্তরাধিকার কাজ করতে পারে।

আসলে আমরা যাঁরা ইদানীং ‘আদবাসী’ বর্গে নিজেদের আত্নপরিচয় খুঁজি, আমাদের মধ্যেও একই অন্ধতা থাকতে পারে, কারণ বিভিন্ন দিক থেকে আমরাও একই ভদ্রলোকীয় সংস্কৃতির ধারক, বাহক বা অনুসারী।

৩. আদিবাসী চেতনা

বাংলাদেশে রাজনৈতিকভাবে ‘আদিবাসী’ পরিচয় প্রতিষ্ঠার প্রয়াস সূচিত হয়েছিল ১৯৯০-এর দশকে, বিশেষ করে ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘ-ঘোষিত ‘আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষ’ উদ্যাপনের সূত্র ধরে।

[৬] পরবর্তী দুই দশকে আদিবাসী ধারণাকে ঘিরে এর পক্ষে বিপক্ষে বহু আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে, কিছুক্ষেত্রে রাজনৈতিক ডিগবাজিও দেখা গেছে, আবার ধারণাটির প্রতি আমলাতান্ত্রিক বিরোধিতা থেকে শুরু করে বুদ্ধিবৃত্তিক আপত্তির ক্ষেত্রে দেখা গেছে যথেষ্ট ধারাবাহিকতা।

এসব বিষয়ে অন্যত্র আমি বিশদ আলোচনা করেছি (যেমন,বহু জাতির বাংলাদেশ গ্রন্থে সংকলিত একাধিক প্রবন্ধে)। এখানে একই আলোচনার বিস্তারিত পুনরাবৃত্তিতে না গিয়ে আমি সংক্ষেপে কিছু প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণ তুলে ধরার মাধ্যমে এই নিবন্ধের ইতি টানব।

প্রথমেই যে বিষয়টা উল্লেখ করব, সেটা হল, ১৯৯৩ সালে আমাদের অনেকের সামনে একটা প্রশ্ন ছিল, indigenous people অর্থে বাংলায় ‘আদিবাসী’ শব্দটা ব্যবহার করা ঠিক হবে কিনা।

এর প্রধান কারণ ছিল মূলত ‘আদিম’ বা ‘অসভ্য’ অর্থে ‘আদিবাসী’ শব্দের পূর্বপ্রচলিত প্রয়োগ। সেই প্রেক্ষাপটে ১৯৯৩ সালে লেখা একটি প্রবন্ধে আমি নিজেই যুক্তি দেখিয়েছিলাম,

‘আদিবাসী নামে পরিচিত মানুষেরা নিজেরাই যদি এ আখ্যাকে সগৌরবে ধারণ করে দেশের ভিতরে এবং বাইরে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে, তাহলে এটি একদিন ইতিবাচক ব্যঞ্জনাই বহন করবে।’

পরবর্তী দুই দশকে আমাদের সেই প্রত্যাশা কতটা পূরণ হয়েছে, তা বলা মুশকিল, তবে ক্ষমতাসীন বলয়ে বহুল উচ্চারিত কিছু বক্তব্য আমাদের মনোযোগ এড়ায় নি।

‘বাংলাদেশে কোনো আদিবাসী নেই, এবং এই পরিচয়ের দাবীদারদের আদিবাসী না বলে উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বলাই বাঞ্ছনীয়’ অথবা ‘ওরা নয়, আমরা বাঙালিরাই এদেশের প্রকৃতি আদিবাসী’

– এ ধরনের বক্তব্যে কেউ আর ‘আদিম’ অর্থে ‘আদিবাসী’ শব্দটির প্রয়োগ করছেন না। বরং এ দেশের সংবিধান, বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য মাধ্যমে বিধৃত প্রবল বিবরণ ইত্যাদির আলোকে এ ধরনের বক্তব্যের বিশ্লেষণ করলে সেগুলির মূল কথা দাঁড়ায় এরকম,

‘বাংলাদেশে বাঙালি ভিন্ন অন্য কোনো জাতির অধিকার আমরা মানি না। যারা আছে, তারা ক্ষুদ্র, নগণ্য।

আদিবাসী হিসেবে ওদেরকে কোনো অধিকার দেওয়া যাবে না, দেওয়া হবে না। ওদের ভাষা ও ভূমির অধিকার আমরা মানি না। মুক্তিযুদ্ধে ওদের অবদানও আমরা স্বীকার করি না।’

আদিবাসীদের অস্তিত্ব ও অধিকারের দাবিকে নাকচ করে দেওয়া অস্বীকৃতির যে প্রবল স্রোত বাংলাদেশের তথাকথিত মূল ধারায় বিদ্যমান, তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে আদিবাসীদের করণীয় কি?

এটি একটি বড় প্রশ্ন যার উত্তর খুঁজতে গেলে অনেক বিষয় চলে আসে, যেগুলির মধ্যে একটি হল ‘আদিবাসী চেতনা’র প্রশ্ন। কি এই চেতনা? এ প্রসঙ্গে ২০০৪ সালে সংহতি-তে প্রকাশিত ‘আদিবাসী চেতনার সন্ধানে’ নামের একটি নিবন্ধে আমি বলেছিলাম,

আদিবাসী চেতনার মূলে রয়েছে কিছু নীতি, যেগুলি হল সমতা, সহভাগিতা ও প্রকৃতিসংলগ্নতার আদর্শ। এই চেতনা লালন না করেই যদি কেউ নিজেকে ‘আদিবাসী’ হিসেবে পরিচয় দেয়, বা ‘আদিবাসী অধিকার’ প্রতিষ্ঠার কথা বলে, তাহলে তা হবে অন্তঃসারহীন।

আর আধুনিকতার প্রসার বা সভ্যতার বিকাশের অর্থ যদি হয় এই চেতনাকে হারিয়ে ফেলা, অস্বীকার করা, তাহলে সেই আধুনিকতা বা সভ্যতা নিশ্চয় আমাদের কাম্য হতে পারে না।

পক্ষান্তরে, উপরে উল্লিখিত বিশেষ অর্থে যাঁরা আদিবাসী চেতনা লালন করেন, তাঁদের জাতিগত পরিচয় যাই হোক না কেন, তাঁদের সাথে প্রচলিত অর্থে ‘আদিবাসী’ হিসেবে পরিচিত অধিকারবঞ্চিত মানুষদের কোনো মৌলিক বিরোধ থাকতে পারে না।

আপনি যদি এ কথা বিশ্বাস করেন, তাহলে আসুন, আমরা সবাই মিলে দূর করার চেষ্টা করি সভ্যতার অন্ধকার ও সব ধরনের ভদ্রলোকীয় অন্ধতা, এবং এ লক্ষ্যে ছড়িয়ে দেই আদিবাসী চেতনার আলো।

টীকা ও তথ্যসূত্র

[১] এই নিবন্ধটি লেখা হয়েছে আদিবাসী দিবস (৯ আগস্ট) উপলক্ষে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের বার্ষিক সংকলন সংহতি (২০১৫)-র জন্য। বর্তমান ভাষ্যে কিছু প্রাসঙ্গিক ছবি ও টীকা/তথ্যসূত্র যোগ করা হয়েছে।

[২] উদাহরণ হিসেবে দেখুন, http://www.history.org/foundation/journal/spring04/warfare.cfm

[৩] উল্লেখ্য, কঙ্গোর মানুষ সম্পর্কে একজন সাংসদের বর্ণবাদী মন্তব্য বিষয়ক যে খবর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, (যেমন,http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/593467/), তা থেকে বোঝা যায়, এককালের উপনিবেশিত মানুষদের উত্তরসূরিরা নিজেরাই ঔপনিবেশিক চিন্তাচেতনা ও আচরণের অধিকারী হয়ে উঠতে পারে সহজে। বাংলাদেশের আদিবাসীরা অবশ্য বিষয়টা অনেকদিন ধরেই জানে।

[৪]An Image of Africa: Racism in Conrad’s ‘Heart of Darkness’ শিরোনামে চিনুয়া আচেবের লেখাটির একটি অনলাইন ভাষ্য পাবেন এখানে দেওয়া লিংকে: http://kirbyk.net/hod/image.of.africa.html

[৫] আনিসুজ্জামান আসলে কালি ও কলম-এর ‘সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি’। কাগজটির সম্পাদক হলেন আবুল হাসনাত। বিষয়টি আমার নজরে এনেছেন রাজীব দত্ত, ফেসবুকে এই লেখাটির লিংক প্রকাশের পর।

[৬] দেখুন, এই লেখকের ১৯৯৩ সালের প্রবন্ধ, ‘আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষ ও বাংলাদেশের আদিবাসী জনগণ’, (আলুটিলা ছাড়িয়ে ব্লগে পুনঃপ্রকাশিত, https://ptripura1.wordpress.com/2013/12/17/)

লেখক: প্রশান্ত ত্রিপুরা

প্রসঙ্গ:আদিবাসী, আদিবাসী অধিকার, আদিবাসী চেতনা, ইতিহাস, সভ্যতা

জুমজার্নালে প্রকাশিত লেখাসমূহে তথ্যমূলক ভুল-ভ্রান্তি থেকে যেতে পারে অথবা যেকোন লেখার সাথে আপনার ভিন্নমত থাকতে পারে। আপনার মতামত এবং সঠিক তথ্য দিয়ে আপনিও লিখুন অথবা লেখা পাঠান। লেখা পাঠাতে কিংবা যেকোন ধরনের প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন - jumjournal@gmail.com এই ঠিকানায়।